Proseguendo oltre l’azione nell’arte, nelle rappresentazioni e nella comunicazione visuale, si rileva che – almeno in parte – il glitch rappresenta un istante di vero, confortato da un errore di visualizzazione. È come se tale disturbo fosse un figlio o una figlia naturale del soggetto umano e dell’oggetto tecnologico.

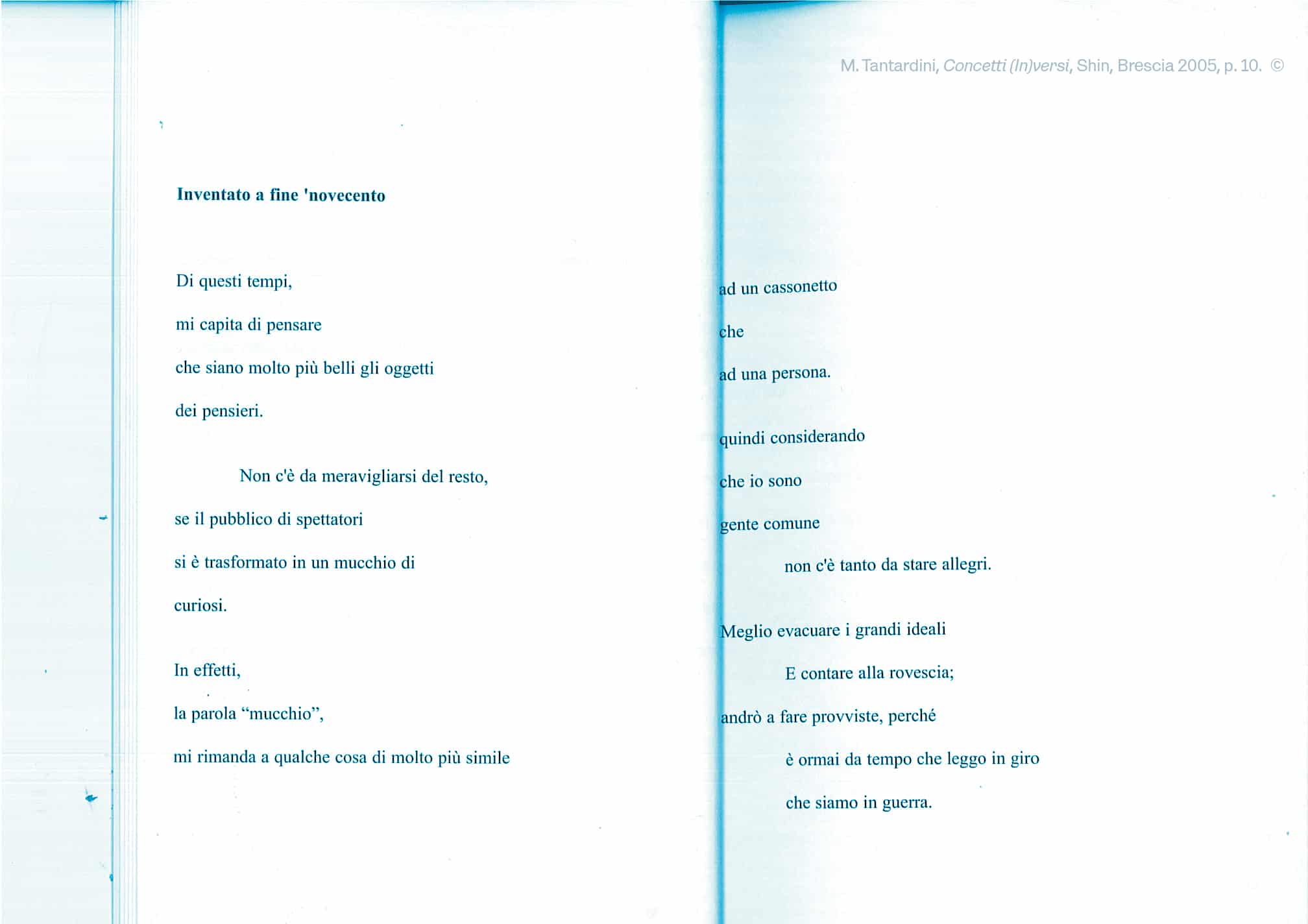

Questa posizione potrebbe favorire la fase di partenza verso inedite modalità di conoscenza. Animato da tale sentimento provo a rileggere, con non poco stupore, alcuni passi scritti a metà degli anni Novanta del secolo scorso (e pubblicati una decina d’anni dopo) che aprono un componimento in versi intitolato Inventati a fine ‘novecento: «Di questi tempi, / mi capita di pensare / che siano molto più belli gli oggetti / dei pensieri [1]». Come se ogni azione che pone in relazione persone e oggetti fosse la parte, la porzione, il segmento, di un’azione più sconfinata; una sorta di super azione che ancora – nella sua totalità – è da venire.

Ciò potrebbe spiegare parzialmente il fatto che «Artisti, uomini di scena, professionisti, lavoratori, persone in generale ma anche discipline, automatismi, elettrodomestici, numeri, siano valutati alla luce della capacità performativa con la quale si “muovono” all’interno del proprio habitat [2]», evento che trasforma il corpo una sorta di mimesis della visione.

Ecco che si rende necessaria la scelta di altre possibili idee di spazio, capaci di favorire il consolidarsi di un ambiente nel quale ripensare al valore della ricerca e della creatività. Tale condizione non può svilupparsi se non dopo l’elaborazione di un sufficiente – quanto necessario – distacco da alcune prassi consolidate, le quali provengono da teorie definite ed ipotetiche, che si reiterano – a partire dalla matrice originaria – in differenti forme di riflessione, come fossero dei loop, sfavorendo l’edificarsi di nuove comunità di pensiero. La ricerca, anche la più speculativa, non può più prescindere dall’avventurarsi in ambienti sconosciuti anche per mezzo della performance, non intesa, però, come “inverso della competenza” ma in quanto possibile modalità di produrre e di creare conoscenza, di studiare determinati fenomeni, di fare esperienza delle cose.

In questa visione la conferma di alcune percezioni deriverebbe non tanto dal vedere o riconoscere, ma da una specie di deduzione – non scientifica ma narrativa – una sorta di flusso di coscienza emozionale, un lasciarsi andare consapevole. Condizione che richiama all’urgenza di una nuova esperienza – o di una nuova porzione della stessa – spostando così l’idea di azione e sperimentazione verso qualcosa che è connesso sì alla dimensione di ciò che è stato, ma prospetticamente, e che quindi si può realizzare solo attraverso una ricerca attiva orientata al futuro; qualcosa che appaia nel suo farsi – all’autore, al conduttore, al fruitore, ai pubblici – come incredibile da generare. Una nuova ipotesi di mondo o di comunità, di rete, di possibile errore; un nuovo modo di raccontare i salti di continuità.

A volte risulta improbabile diventare attore a causa della difficoltà di trovare una porzione di spazio adatta ai necessari movimenti. Questa mancanza rende incomprensibile quali oggetti accogliere con sé sulla scena; in altre parole, riduce la possibilità di fare esperienza.

Provo a chiudere condividendo un interrogativo che trova alcune ipotesi di verità nei testi che formano questo numero di IO01. Identificare la sintesi fra il mondo degli umani e quello degli oggetti, aiuterebbe ad istruire e comunicare, o, addirittura, a produrre, le ricadute della ricerca artistica nelle/sulle comunità civili, in quello spazio dove persone e oggetti creano pieni e vuoti, cioè si muovono, costruendo anche i presupposti per una pratica filosofica dell’ora?