Come nasce il bisogno di Studio Azzurro e quindi la vostra storia?

I fondatori di Studio Azzurro si conoscono fin dai primissimi anni Settanta e iniziano molto presto a collaborare. Paolo Rosa e Leonardo Sangiorgi avevano uno studio – il G28 – condiviso con Tullio Brunone e Giovanni Columbu, mentre Fabio Cirifino aveva uno studio fotografico, aperto dopo essersi formato con Aldo Ballo, il grande fotografo di architettura e design. I due studi erano molto vicini, a Milano in corso Garibaldi, e la curiosità, la spontanea tendenza a condividere le esperienze li fecero incontrare. A dire il vero Paolo Rosa e Leonardo Sangiorgi si conoscevano da molto tempo: erano stati compagni di banco al Liceo Artistico e negli anni Settanta in quello stesso Liceo insegnavano e sperimentavano varie tecniche, dalla pittura all’animazione a passo uno. L’attività già avviata da Fabio Cirifino, lo teneva invece in contatto con l’ambito del design e dell’architettura e con le relative pubblicazioni.

Tra il 1975 e il 1978 alcune esperienze hanno segnato le scelte che porteranno alla fondazione di Studio Azzurro: anzitutto gli esperimenti collettivi del Laboratorio di Comunicazione Militante (LCM), che affrontava apertamente con azioni e opere il potere di persuasione dei mass-media e le loro tecniche per manipolare l’informazione. In queste operazioni si coinvolgevano gli studenti dei licei nell’intenzione di palesare l’utilizzo di strumenti dell’arte per costruire e porgere le notizie. LCM lavorava sulla rappresentazione e la autorappresentazione e iniziava a far maneggiare ai ragazzi non solo le immagini e le parole di carta ma anche il videotape, con laboratori fotografici, serigrafici, cinematografici, di videoregistrazione, ecc., nella convinzione che solo conoscendo gli strumenti e il loro linguaggio si possa provare a perseguire un pensiero lucido. Non è forse un caso che la prima installazione firmata da Studio Azzurro nel 1982 si sia intitolata Luci di inganni, che si può leggere anche… “Lucidi inganni”!

Ma tornando agli inizi, nel 1976 parte del gruppo LCM, con la complicità di un grande gonfiabile di Franco Mazzucchelli, riesce a occupare la chiesa sconsacrata e abbandonata di San Carpoforo, trasformandola nella Fabbrica di Comunicazione, dove per due anni si organizzano concerti, si ospitano spettacoli delle compagnie più radicali (come Eugenio Barba e il Living Theatre), si avviano dialoghi su temi emergenti come, per esempio, le posizioni di Franco Basaglia sulla malattia mentale con i lavori di Ugo Guarino. Per dare un’idea di quanto fossero “germinali” queste azioni, vale la pena ricordare che oggi San Carpoforo è diventata una delle sedi dell’Accademia di Brera.

Come ricorda anche l’amico Tullio Brunone[1], è stato da queste esperienze che è nato un modo di lavorare con gli studenti che ha coinvolto le tecnologie della comunicazione e che ha portato, quasi vent’anni dopo, a fondare la Scuola di Nuove Tecnologie dell’Arte dell’Accademia di Brera.

Con il 1978, la pressione politica, le tensioni e «la spinta a un oblio culturale generalizzato»[2] hanno portato ad abbandonare quell’esperienza e a cercare un orientamento diverso per la nostra ricerca. Iniziava ad affacciarsi un atteggiamento culturale totalmente diverso, la società era «in procinto di effettuare una delle più grandi rivoluzioni della sua storia, non politica, come molti credevano, ma antropologica. Divenivano chiare le straordinarie possibilità di trasformazione e di distorsione determinate da quel nascente e nuovissimo “ordine mediatico” che ancora vige ai nostri giorni»[3]. Fu allora che iniziammo a lavorare tutti e tre insieme, con altri amici, cimentandoci nella realizzazione di un film, Facce di festa, realizzato nel 1979 e presentato nel 1980 a Venezia. Rivisto oggi, questo lavoro mostra in sé tutti gli elementi di questo passaggio, la mutazione antropologica in corso, ritratta nella familiarità di una festa in una casa privata, lo smarrimento rispetto ai grandi ideali appena perduti e le prime tensioni spontanee verso un nuovo individualismo.

La nostra abitudine a smascherare i sistemi di comunicazione si coglie nel prologo e nell’epilogo del film, che mettono in scena le incertezze e le considerazioni collettive sulle possibili manipolazioni legate alla selezione e alle sequenze delle immagini, ma anche sulle parole per il titolo e sulla scelta di come autodefinirsi (“chi è il mio regista?”). Con l’esperienza di questo film, in cui il metalinguistico era entrato nella narrazione stessa, “magari inconsapevolmente, abbiamo capito che dovevamo interromperci. Nel nostro intimo doveva per forza finire la fase trasgressiva, provocatoria” e dovevamo iniziare a costruire un linguaggio fatto di spazio, di umanità e di immagini in movimento, partendo da tutti quei frammenti deflagrati nella spasmodica ricerca del decennio precedente.

Quali assenze vengono percepite dai fondatori del collettivo e quindi quali fenomeni sentono il desiderio di far accadere per generare nuove modalità di percezione della realtà?

Lo Studio Azzurro si costituisce formalmente nel 1982, ma in quei due anni si è già definito un primo orizzonte di ricerca. Se da una parte rimane l’interesse per il cinema sperimentale – come testimonia LATO D, realizzato in buona parte con personalissimi materiali d’archivio affidati a Paolo Rosa da uno studente –, dall’altra è il linguaggio del video a interessarci maggiormente proprio per la sua plasticità. Ci permettiamo di riproporre qui riflessioni raccolte ai tempi de Il nuotatore va troppo spesso ad Heidelberg (Venezia, 1984) che ci sembrano cucire bene gli orientamenti precedenti con quelli del nuovo decennio e sottolineare le esigenze che sentivamo emergere: «In questo momento, ponendoci un po’ all’esterno delle singole discipline e con la convinzione che si debba scombinare le regole stereotipate della comunicazione, abbiamo scelto uno strumento meno disciplinare possibile. Il video ha una grande capacità di assorbire esperienze diverse, di assumerle e conquistarle. È un po’ come una carta assorbente, riesce a imprimere su di sé scritture, segni, memorie diverse ricomponendole su una stessa superficie, secondo una nuova natura», ma «il nostro riferimento non è la Video Arte. Per poter sviluppare in maniera adeguata il proprio linguaggio, il video non può assolutamente limitarsi dentro una fase sperimentale, relegarsi in un laboratorio asettico. Ci muoviamo semmai nel complesso mondo della comunicazione visiva – che comprende ad esempio la pu

bblicità e l’informazione –, di cui l’aspetto artistico è solo una componente. L’altro polo di riferimento per il nostro lavoro è la spinta a ritrovare nuove regole di racconto e quindi tutto l’aspetto di narrazione che è stato sviluppato dall’esperienza cinematografica e letteraria»[4].

È con questo spirito che abbiamo sentito la necessità di attraversare territori molto diversi e talvolta insidiosi, che non hanno mai aiutato la critica a definirci. Anzi, spesso l’hanno indotta a diffidare della nostra vicinanza a forme considerate non puramente artistiche o a forme indefinibili secondo le categorie esistenti. Oggi questo stare sulle soglie delle categorie, questo far dialogare generi in cerca di un linguaggio sembra un atteggiamento naturale, ma la cosiddetta “intermedialità” è un concetto relativamente recente. Inoltre, è pur vero che a noi non ha mai interessato rientrare in una definizione, quanto piuttosto continuare a ridefinire la nostra rotta mantenendo lo sguardo sulla linea dell’orizzonte.

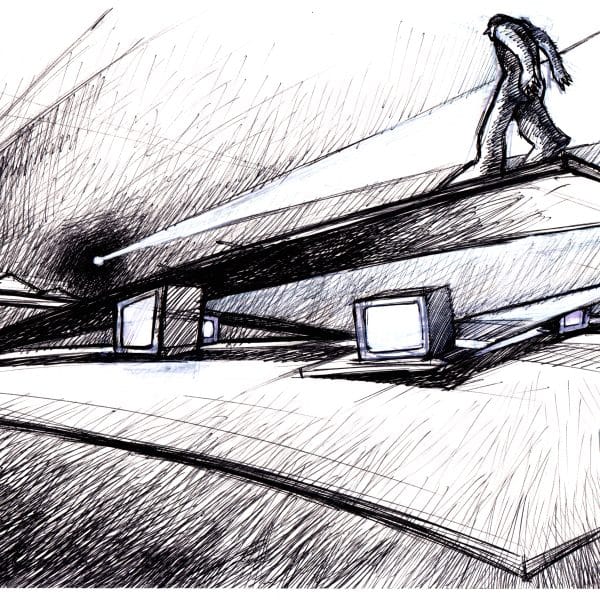

Per tutti gli anni Ottanta i monitor sono stati l’unico supporto possibile per le immagini video, ma fin dal primo videoambiente abbiamo cercato di immaginare una relazione tra le immagini e il mondo fuori dalla cornice… che era poi la stessa cornice del televisore che tutti avevano in casa e da cui si riversava un flusso inarrestabile di immagini in movimento. Abbiamo indagato la possibilità di infrangere in modi diversi quella cornice, a partire dall’idea di doppio elettronico come in Luci di inganni (Milano, 1982) per finire con la possibilità di portare il corpo umano nel video a dimensione reale, con Il nuotatore (Venezia, 1984), con Due Piramidi (Milano, 1984) e con Sipario elettronico (Ivrea, 1985). Con gli spettacoli teatrali, in particolare incrociando il teatro sperimentale della compagnia La Gaia Scienza e di Giorgio Barberio Corsetti, abbiamo adottato la soluzione della “doppia scena” che amplifica e sintetizza entrambi i concetti portandoli a un livello narrativo superiore, ovvero portando sul palco il retroscena dello spettacolo, una storia parallela e inaspettata che crea feconde interferenze con la storia in primo piano (Prologo a un diario segreto contraffatto, Roma, 1985; La Camera Astratta, Documenta, Kassel, 1987).

A questo proposito ci fa piacere citare di nuovo un testo di molti anni fa, in cui ci ritroviamo ancora:

«È ormai evidente che ci troviamo di fronte a una seconda natura del tutto originale, dove dominano i flussi informativi, la trasparenza degli oggetti che perdono la loro fisicità, ma al contempo subiamo I’invadenza di altri che si trasformano in scarti, rifiuti che occupano la nostra percezione, ma anche il nostro spazio fisico. Questa è la nuova natura che dobbiamo sperimentare con grande senso di responsabilità, esplorare con una sorta di senso ecologico dell’artificiale. Consapevoli che, al punto in cui siamo, con i guasti che la nostra civiltà ha provocato, il modo in cui ci rapportiamo a questo mondo dell’artificiale può essere decisivo. In più, questa consapevolezza potrebbe portarci a recuperare un valore profondo del naturale, ci potrebbe condurre a un nuovo sentimento del mistero e del rispetto, scardinando quel senso di dominio che ci portiamo dentro e con cui abbiamo segnato I’uso della tecnologia sino a questo momento»[5].

Fuori dagli schermi invece, c’erano le persone, la natura e gli oggetti, il design con cui mantenevamo una stretta relazione di fratellanza perché anche i designer e gli architetti cercavano nuovi modi per comunicare i loro progetti, cercavano di oltrepassare i limiti precostituiti delle loro discipline e sentivano premere l’ondata della produzione di massa che avrebbe portato a tutti la disponibilità di oggetti quotidiani prima inaccessibili, ma soprattutto avrebbe portato alla definitiva mutazione antropologica della società del consumo.

Queste considerazioni ci portarono a una lunga riflessione. Un momento in cui ci siamo ritirati dalla fase produttiva in ascolto delle nuove domande che si affacciavano. All’inizio degli anni Novanta, infatti, l’identificazione delle cose con la loro immagine diventa un tema molto sensibile. Le cose sembrano esistere in virtù dell’immagine che le riproduce più che della loro presenza fisica nel mondo. Il videoambiente Il Viaggio (Milano, 1992) nasce da questo momento di passaggio, per noi importante al punto da pensare di congedarci dalle nostre “cose”, appunto, e dai dieci anni trascorsi, progettando un lavoro in cui le valigie di quel lungo viaggio scorrono su un inesausto nastro trasportatore. Le riprese sono realizzate ai raggi X, in un aeroporto. Gli oggetti contenuti nelle valigie sono visibili, come appunti sospesi di storie personali.

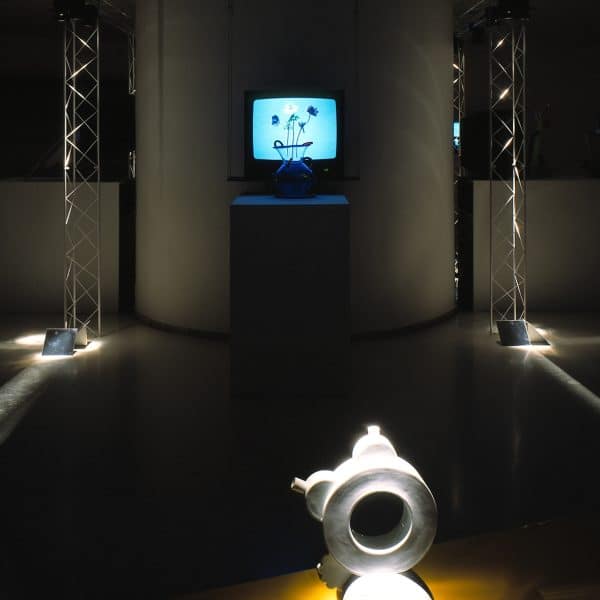

Prima di affrontare l’interattività, quindi, ci siamo fermati e ci siamo rivolti a occhi non umani per “ricominciare a vedere” (come scriveva Rainer Maria Rilke), per ri-raccontare il mondo delle cose, quelle cose che stavano diventando sempre più usa e getta, perdendo storia e valore, persino il valore affettivo dato dal vissuto personale. Ne Il Giardino delle Cose (Milano, 1992) ci soffermiamo così sulla conoscenza degli oggetti attraverso i sensi. Le “cose” sono diventate invisibili, solo il calore delle mani che le percorre e ne esplora la forma le può ri-svelare di nuovo, concedendoci il tempo necessario per tornare ad “ascoltarle”.

Le cose si toccano, e le immagini? Ecco una grande assenza e un grande desiderio! Toccare le immagini, le immagini che attraverso la televisione e la pubblicità erano diventate i grandi oggetti del desiderio collettivo.

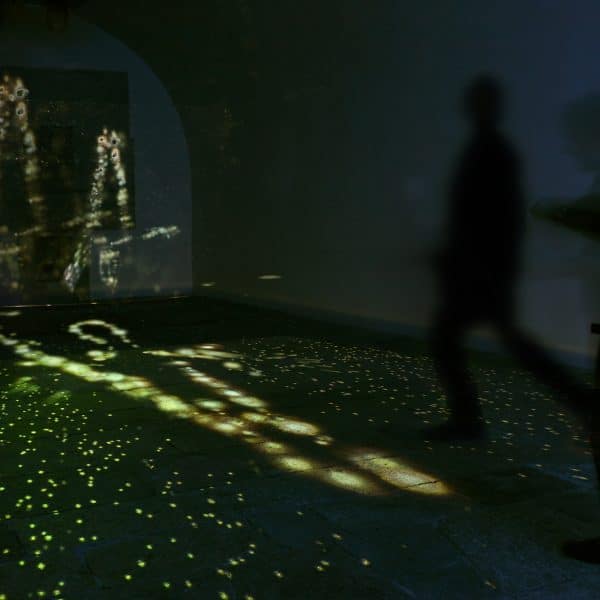

L’arrivo dei videoproiettori, la possibilità di programmare le messe in onda e la possibilità di rendere sensibili le superfici hanno permesso di creare ambienti in cui la sensibilità del mondo vivente poteva essere estesa alla materia e alle immagini in movimento. Non è un caso che dopo il “tatto che vede” de Il Giardino delle Cose, approdiamo a Tavoli (perché queste mani mi toccano?) (Milano, 1995). I primi ambienti sensibili cercano di esplorare tutti i sensi e i gesti che potessero provocare una interazione tecnologica: toccare, calpestare, urlare, ma anche soffiare… su una piuma per scombinare la storia degli angeli naufraghi nell’aria degli immensi paracadute capovolti ne Il Soffio sull’angelo (primo naufragio del pensiero) (Pisa, 1997).

Con la fine degli anni Novanta, in controtendenza alla massificazione, inizia a emergere più distintamente la voce dei territori, il valore del piccolo, del nascosto e prende corpo una profonda riflessione sulla memoria. Avevamo colto segnali precedenti, arrivati soprattutto da luoghi addolorati e dal mondo del teatro, con le Orestiadi nel Cretto di Gibellina Vecchia (Ultima forma di libertà il silenzio, 1993) e con il Mittelfest di Cividale del Friuli (Striaz, 1996), ma è stato con il passaggio del Millennio che si è presentata la possibilità di inoltrarci nell’immenso territorio della memoria con la progettazione museale. La dimensione di trasmissione dei contenuti culturali è diventata una sorta di esito naturale dopo la lunga esperienza con gli ambienti sensibili e gli spazi narranti. Non solo, ma l’abbiamo sentita come una evoluzione del rapporto dell’arte con i luoghi. Un modo per trovare la chiave per quel ruolo di testimone che l’artista non dovrebbe mai perdere di vista.

Sì, perché dopo tanti anni di familiarità e di continua scoperta delle possibilità di questi strumenti, non crediamo di avere le risposte. Quello che ancora ci anima sono le domande che ci poniamo e che cerchiamo di porre attraverso la nostra ricerca. E la domanda fondativa che tuttora continua ad accompagnarci è come mantenersi vigili nell’ascolto, come rinnovare la nostra visione per continuare a spostare più in là l’orizzonte. Come declinare un linguaggio ormai consolidato e diffuso per riuscire a toccare ancora le persone, nonostante questa accelerazione, questa fuga infinita, che travolge la loro (e la nostra) attenzione.

Che cosa implica per voi (o che cosa ha implicato) la determinazione di una poetica strettamente connessa alla sperimentazione e alla ricerca-azione di nuove tecnologie?

Qualche volta abbiamo la tentazione di liberarci e tornare all’analogico, ma che senso avrebbe rifiutare il nostro tempo? Già all’inizio degli anni Ottanta era chiaro che «con la tecnologia bisogna fare i conti per utilizzarla e non esserne utilizzati…»[6]. Occorre non perdere l’attenzione sul proprio tempo e osservare con sguardo limpido gli effetti dell’interazione dell’uomo con una tecnologia sempre più accessibile, almeno apparentemente. Perché se da una parte è davvero più accessibile, dall’altra è sempre più una tecnologia chiusa, meno manipolabile e più colonizzatrice rispetto all’umano. Una tecnologia che “addomestica” l’uomo e gli fa acquisire gesti e posture procedurali che sostituiscono i gesti e le sensibilità spontanee. E gesti significa pensieri ed emozioni. La tecnologia delle macchine è scritta in un linguaggio conosciuto da pochi, prodotta da multinazionali con obiettivi (non solo) commerciali. Per questo mantenere il contatto con alcuni ambienti scientifici e con quelli più marginali al sistema può essere d’aiuto per rimanere vigili.

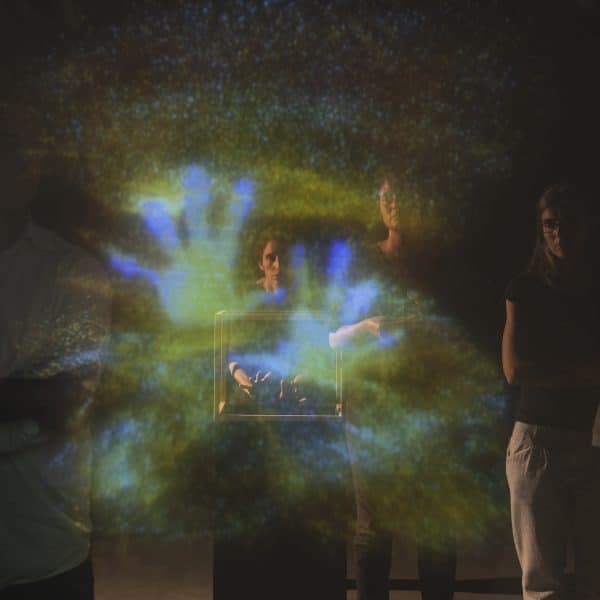

D’altra parte, questa poetica legata «non alla macchina che si racconta, ma alla macchina che racconta»[7], ha portato la nostra attenzione su un altro aspetto determinante per le nostre scelte, ovvero le potenzialità socializzanti dell’interattività. Un aspetto in controtendenza rispetto a quanto accade quotidianamente con i dispositivi tecnologici personali. Quando si progetta un ambiente sensibile o uno spazio museale, infatti, si cerca di dare valore a una condizione o a un elemento che inneschi pratiche partecipative e di dialogo, che stanno alla base di un’estetica che si rigenera da sé, alimentandosi dei gesti inattesi e delle reazioni di chi la incontra.

Gli ambienti sensibili sono spazi rituali e performativi. Anche i musei lo sono e lo saranno sempre di più. In alcuni casi, come Coro (Torino, 1995) e Patine (Milano 2015) abbiamo sperimentato quanto sia importante che esista un “prologo”, l’equivalente di un chiostro, di un nartece… un’area di rispetto e di transizione, densa di riferimenti che preludono all’esperienza dell’ambiente in cui potrà avvenire l’interazione. Questa “anticamera del senso” può essere qualcosa di molto semplice, ma è inevitabilmente legata alla visione e all’avvicinamento di un piccolo o grande mistero, una breve immersione che lascia fuori il frastuono del quotidiano e ci trasla in una dimensione più sospesa. Questo è uno degli aspetti che ci interessano molto negli ultimi anni. Lo studio di questo ambito preparatorio, delle potenzialità inespresse dello spazio condiviso, permetterà forse di accogliere altre forme di interazione, in cui l’apporto del visitatore raggiungerà un livello di densità più profondo e personale e diventerà racconto partecipato con altri visitatori. Con il tempo, le opere potrebbero diventare sempre meno oggetti, sempre meno racconti predefiniti imposti dall’artista e sempre più dispositivi che permettono al pubblico un’esperienza estetica di natura molto varia, perché l’essenza dell’esperienza estetica è avere un incontro. Un incontro che sposta il nostro baricentro percettivo e apre una possibilità di visione, che ci riporta all’ascolto, che ci riapre all’altro da noi.

È possibile dichiarare che il rapporto con il tempo, nei vostri lavori, sia di natura storica? Passato, presente, futuro allineati; diacronia e sincronia.

Il rito e l’immagine si rigenerano attraverso nuovi modi di concepire le arti oppure attraverso i processi (antropologici)? Ritenete che l’esistenza del rito e dell’immagine sia direttamente proporzionale alla visione prospettica di cui una determinata epoca si doti per manifestarsi e quindi sia a quel punto che autori e artisti possano e debbano entrare in scena?]

In un videoambiente, e ancora più in un ambiente sensibile, il rapporto con il tempo diventa molto soggettivo e rende molto percepibile la sua relazione con lo spazio. Il visitatore non solo determina il (suo) tempo di fruizione, ma spesso determina anche la sequenza narrativa semplicemente muovendosi nell’ambiente, muovendo lo sguardo o intervenendo con i propri gesti. Già per Il Nuotatore, si può parlare di un tempo lineare che scorre a prescindere da noi e di un tempo fatto di frammenti, che da una parte è il luogo della narrazione, dall’altra è il tempo della nostra coscienza che entra nel flusso e lo modifica più o meno consapevolmente.

In una visione più generale, “il tempo con cui si interviene nel proprio tempo”, non può essere “contemporaneo”. Se lo fosse sarebbe sempre in ritardo! Il presente è quanto di più sfuggente possiamo immaginare e il tempo dell’arte è un tempo asincrono, un tempo fatto di immagini persistenti, carsiche, riemergenti, come quelle che indagava Aby Warburg, un tempo fatto di anticipazioni alimentate dai cortocircuiti che avvengono tra gli archetipi e l’immaginazione, un tempo totalmente fuori tempo e fuori dal tempo, ma che risuona con il proprio tempo.

Pensiamo a Tavoli. Negli appunti di progetto si riscoprono sempre con riconoscenza le parole di Bernard Berenson che un secolo prima si riempiva di entusiasmo e di stupore davanti agli affreschi di Giotto nella Cappella Brancacci. Nel 1899 scriveva di “valori tattili” delle immagini e di “immaginazione tattile”: «Logori, mangiati dalla polvere, gli affreschi della cappella Brancacci non li rivedo mai senza la più violenta partecipazione della mia coscienza tattile. Sento che potrei toccare ciascuna figura; valuto la resistenza ch’essa opporrebbe al mio contatto, lo sforzo che dovrei fare per smuoverla; sento che la potrei realizzare con maggiore intensità; e nella vita vissuta non la realizzerei certo così appieno, perché allora l’attenzione è portata a concentrarsi su qualche qualità dinamica, anche prima che abbiamo afferrato tutto il significato plastico della persona che ci sta dinanzi» [The Florentine Painters of the Renaissance (Pittori fiorentini del Rinascimento), 1899].

In un altro passaggio Berenson affermava anche «Oggi vediamo troppo meno ingenuamente dei contemporanei di Giotto; e i suoi dipinti non saprebbero apparirci più vivi del vero. Malgrado ciò, li sentiamo intensamente reali, in quanto eccitano potentemente la nostra immaginazione tattile; e, come tutte le cose che con la propria presenza visiva stimolano il nostro senso tattile, ci convincono della realtà della loro esistenza».

Giotto ha anticipato di secoli gli studi sulla percezione, se non gli esiti delle sperimentazioni neuroscientifiche? Forse. O forse tutto è già lì e si manifesta nel momento in cui può essere colto.

L’ultimo libro di Oliver Sacks (Il fiume della coscienza, Adelphi, 2018) pubblicato postumo, racconta molto dell’essere fuori tempo, delle scoperte arrivate troppo presto per essere comprese o accolte. Alcuni anticipatori sono così “prematuri” da non riuscire a entrare in dialogo con il proprio tempo e vengono compresi in altre epoche. Ma questo accade nell’arte come nella scienza che richiede altrettanta creatività. Siamo parte di un sistema così complesso… di cui forse iniziamo a intravedere alcune connessioni, ma i legami invisibili sono tali che la rigenerazione dell’estetica, del rito e dell’immagine possono arrivare da qualunque direzione nello spazio e nel tempo.