Nel tempo ci siamo familiarizzati col concetto di “non-luogo” teorizzato nel 1992 da Marc Augè[1], che, giova ricordarlo, identifica tutti quei luoghi che hanno la prerogativa (pur essendo antropologici, quindi destinati all’uomo) di non essere identitari, storici e relazionali. Pensiamo ai Centri commerciali, agli Outlet, alle stesse autostrade e aeroporti, alle sale d’aspetto, perfino agli ascensori, e otteniamo il non-luogo, che viene frequentato o attraversato solo in virtù della spinta consumistica di milioni di persone che, però, ignorando la dimensione artistica e storica circostante (d’altronde pensata e progettata proprio per essere ignorata e permettere che l’attenzione degli utenti si rivolga essenzialmente agli oggetti di consumo o di uso) non generano la necessità di entrare in relazione. I non-luoghi banalizzano la diversità, creano un collasso dell’osservazione e della ritenzione di esperienze, appiattendo lo sguardo alla ricerca solo del consueto. La programmazione mondiale dell’individuo medio, che nulla possa permettere di distinguere dal prossimo, crea costantemente l’assenza di shock culturale, ricreando ovunque le stesse cose, gli stessi cibi, le stesse atmosfere e le stesse architetture.

Invasione degli Ultracorpi (Invasion of the Body Snatchers)[2], è un celebre romanzo di fantascienza del 1955, dal quale sono stati tratti almeno due film con registi importanti. La storia è quella degli abitanti di un paese della California che una misteriosa razza aliena gradualmente sostituisce in cloni identici, ma privi di struttura emotiva, con l’obiettivo dichiarato di far progressivamente perdere all’umanità intera tutte le emozioni e il senso di individualità per creare un mondo semplicistico e perfetto, quindi facilmente controllabile e dominabile. Ed eccoci al punto: la “cultura” digitale, nel trasformarci in replicanti non pensanti ma splendidi esecutori di compiti tranquillizzanti, rilassanti, semplici, non violenti, non pesanti, e deprivandoci del concetto di sforzo, di lentezza, di acquisizione per merito, o di lenta conquista perfino delle informazioni necessarie alla ricerca, ci ha di fatto proiettati in un contesto ancora più grande e inquietante, ci ha condotti nel non-mondo.

Il filosofo coreano Byung-chul Han nel suo saggio Le non cose, analizza correttamente il fenomeno che, da operatore artistico dell’immagine mi sento di di osservare con maggior attenzione quando si riferisce direttamente alla fotografia e alla sua essenza, e fa subito un’affermazione degna di nota:

«La foto analogica è una cosa. Non di rado la conserviamo con cura come un oggetto che ci sta a cuore. La sua fragile materialità è esposta all’Altro, al degrado. Nasce, e patisce la morte: Come un organismo vivente, essa nasce dai granuli d’argento che germinano, fiorisce un attimo, poi subito invecchia. Attaccata dalla luce, dall’umidità, essa impallidisce, si attenua, svanisce. La fotografia analogica incarna la fugacità anche sul piano del referente. L’oggetto fotografato si allontana inesorabilmente nel passato. La fotografia è a lutto»[3].

Ma il lutto che circonda ognuno di noi attraverso le foto piccole e grandi contenute negli album che da generazioni qualsiasi famiglia tende a conservare, diventando di fatto memoria dei morti e a volte unico mezzo per poter conoscere e ricordare le sembianze di persone che il tempo ha allontanato da noi senza nemmeno averci permesso di incontrare, rende visibile una dimensione produttiva del tempo e dello spazio, una forma di resurrezione, in qualche modo orientata al memorabile, anche lì dove il memorabile appare ingoiato a forza dalla storia.

E l’artista determina il meccanismo attivo della riappropriazione, attraverso la resurrezione. Mi vengono in mente le straordinarie installazioni di Christian Boltanski, ad esempio Monument (Odessa), 1989-2003 monumento installativo costruito come immagini votive con fotografie sfocate, teche o oggetti e lampadine fioche, che si concentrano sulle storie personali per ricordare attraverso i volti i bambini morti nell’olocausto, e il Museo per la memoria di Ustica, che ospita i resti dell’Aereo precipitato (per cause ufficialmente non ancora accertate) nel giugno del 1980 a Ustica. In questo caso l’installazione è composta di 81 luci e 81 specchi in memoria delle vittime della strage. L’effetto complessivo è indimenticabile, come la memoria di una tale tragedia deve essere.

E questa è un’altra parte del senso che l’operazione artistica suscita attraverso la fotografia: Non si limita a riportare alla memoria i morti, rende anzi possibile esperirne una presenza facendoli riapparire vivi. E quindi il processo garantisce, attraverso la tangibilità (anche figurata), una sorta di immortalità.

Questo è possibile solo, però, nel contesto di un’esplorazione vitale orientata e condotta nel mondo reale, dove le cose (che generano ricordi, intuizioni e relazioni) sono concrete, mentre sempre secondo Byung-chul Han:

«Il medium digitale trasforma invece i raggi di luce in dati, vale a dire in relazioni numeriche. I dati sono privi di luce: non sono né chiari né scuri. Interrompono la luce vitale. Il medium digitale infrange la relazione magica che lega l’oggetto alla fotografia mediante la luce. Analogico significa analogo»[4].

Ma l’infinita pianura elettronica che caratterizza il non-mondo tende, al contrario, ad eliminare i referenti, evita la possibilità del contatto e del dialogo e, peggio ancora, delega a degli oggetti, delle macchine fotografiche, degli smartphone, perfino l’atto stesso del vedere.

Tutto il digitale, vale a dire l’universo nel quale ci troviamo a vivere e a tentare di comunicare, è privo della sostanza del tempo e, in definitiva, del principio di realtà che ci crea i ricordi e le sensazioni, importanti in quanto durature. A pensarci l’atto di fotografare attraverso lo smartphone esce perfino dal meccanismo narcisistico che lo anima e che lo genera. Diffonde nell’aria una semplice informazione, alcuni dati, alcune linee che non portano con sé la necessità della memoria, quale l’analogico generava invece comportando la conservazione delle immagini.

Le cose che attraversano il tempo, quelle che ci definiscono come cittadini dell’esperienza, non possono escludere il desiderio, che sia di creare qualcosa, oppure di conservare, possedere, stabilire rapporti, dimensioni di relazione con l’altro. Impossibile quando l’altro non esiste, e nel mondo digitale il semplice concetto di altro sta lentamente scomparendo.

Nel digitale conta solo l’attimo. Ma un mondo relazionale, per essere concreta base di qualcosa di duraturo e che dia consistenza alla nostra vita, deve essere testimonianza, non frammento.

Ma ormai viviamo in un tunnel di specchi, disabitato dal semplice concetto di relazione, dove anche i profili semantici piombano in mutazioni sostanziali, come l’espressione social che di sociale non ha nemmeno la parvenza, anzi, comporta spesso dipendenza psichica dagli stessi media digitali che causano crescita di aggressività e problemi nei meccanismi cognitivi e tendenza all’istupidimento.

La creazione artistica, in uno scenario del genere, corre fortemente il rischio di assomigliare ai ritmi e alle cadenze degli strumenti utilizzati, finendo per produrre opere talmente collegate solo al momento della fruizione da parte del pubblico da autoeliminarsi in tempo reale.

E in effetti, questo non-mondo sul quale passeggiamo e intratteniamo rapporti e relazioni sempre più rapidi e somiglianti a sogni, è il mondo dell’autoeliminazione delle cose. Un processo, quindi, che avviene senza nemmeno avere il bisogno di ricorrere a quello sforzo di pazienza e di applicazione che ogni tanto si fa per eliminare messaggi e scatti dallo smartphone. E se qualcuno chiede “cosa stai facendo ?” si risponde “sto cancellando cose vecchie”, anche se si tratta di una sequenza di foto prese la mattina stessa, o magari dieci minuti prima.

Secondo i neuroscienziati la memoria a breve termine non è quella riferita alla collocazione temporale delle cose (o degli avvenimenti) appresi, o delle immagini viste o dei contenuti di uno scritto letto, ad esempio, ma è quella parte di memoria che riesce a conservare solo una piccola quantità di informazioni. Quella che viene chiamata Span.

Ne consegue che se, ad esempio, determinate informazioni, o il contenuto di alcune immagini, e perfino di un film, non vengono elaborate in modo profondo (con reiterazione e ripetizioni e attività di storytelling) non passano alla memoria a lungo termine, cioè lì dove si possono conservare per un periodo di tempo lungo (ore, giorni, mesi, anni), e così spariscono.

La memorabilità di una performance artistica (ad esempio) non ha nulla a che vedere con il concetto di durata e neanche con l’inconsistenza formale, con la povertà dei materiali utilizzati, con l’illuminazione, i movimenti e le parole magari inudibili. Definiamo attentamente tutta la sostanza effimera di qualcosa alla quale abbiamo assistito 40 anni fa ma che nella memoria a breve termine non è neanche entrata, in realtà, ed è lì, indimenticabile, per sempre, probabilmente, nella memoria definitiva. Perché le corde toccate riguardavano la tangibilità, la presenza, di un momento che non è classificabile con concetti come presente, passato e futuro, ma semplicemente resta.

Invece l’ossessione per la riproducibilità, per la cancellazione annoiata, senza scopo, non crea nemmeno più l’esigenza che una volta si sentiva dell’archiviazione, a scopo di memoria futura.

Dati e numeri possiedono il reale, generano soltanto all’infinito una forma di finitezza, e soprattutto, di noncuranza. Ecco: questo non-mondo è informato di dimenticanza, noncurante dimenticanza.

Ingurgita informazioni e dati, numeri e pensieri veloci che non lasciano il segno.

Paradossale il pensiero di essere letteralmente inquinati, circondati, posseduti e condizionati da milioni di immagini che dureranno lo spazio di poche ore, a volte, se non di meno?

Cosa può restare di tutto ciò? Quali immagini ci possono realmente accompagnare in un percorso di qualità esistenziale?

Il lavoro creativo di un artista visivo, come d’altronde nel caso di uno scrittore o di uno sceneggiatore, si genera e si orienta naturalmente nel tentativo di elaborare un messaggio interno, una qualche forma di pressione o di urgenza che attivi l’opera di trasformazione delle cose in oggetti, oppure in concetti o messaggi, che comportino una logica intuibile ma non dichiarata, dato che il vero significato dell’opera d’arte è, e rimane, in grande parte ignoto perfino al creatore, il quale non dovrebbe comunque mai porsi troppo il problema di rendere comprensibile ciò che fa a tutti.

Ma è altrettanto ovvio che al termine di questo processo, ciò che ora esiste o che può essere dichiarato, deve in qualche modo raggiungere per lo meno la visibilità e l’attenzione di un pubblico oppure di un contesto di ascoltatori o addetti ai lavori. Condizione che, nel caso del pubblicitario o del designer, è essenziale.

Trovare una chiave, quindi, per restituire al processo creativo l’intensità necessaria, senza però al contempo fingere di poter annullare il tempo trascorso, di poter evitare in blocco le nuove tecnologie, di imporre magari alle nuove generazioni un pensiero ostativo piuttosto che generativo di possibili soluzioni.

Il protagonista del film di Wim Wenders, Perfect Days, è un analogico per definizione, fa un lavoro umile (ma lo fa con impegno maniacale), ha una piccola macchina fotografica analogica, ascolta solo vecchie musicassette, non possiede praticamente nulla salvo l’essenziale, ha un telefono cellulare che appare quasi primordiale (avendo anch’esso solo le funzioni essenziali) e tende a non usarlo, il suo stesso modo di comunicare, molto raro e fatto di lunghi silenzi, conferma che è proprio il suo stesso modo di vivere ad essere totalmente analogico, e anche il fatto che il suo passato rimanga un mistero non fa che incrementare il senso di spiazzamento che la storia (perché c’è una storia, c’è in realtà una trama) trasmette.

Perché questo lavoro che sembra proiettare indietro celebrando la diversità e la migliore qualità della vita di una volta, lascia invece la sensazione di essere del tutto proiettato in avanti?

Perché coglie, attraverso lo smarrimento e il contrasto delle forme e delle rappresentazioni elementari di una quotidianità tutta interiore, tutta umana, per giunta collocata nel paese più tecnologico del mondo, il senso della diversità che la comunicazione artistica deve per prima cosa possedere: ciò che conta è la poesia, tutto il resto può risultare poetico, ma non conta, non supera le barriere. La poesia ritrovata in immagini, o in canzoni e gesti antichi, deve in qualche modo offrirsi come specchio anche ad una progettualità che si nutre di risorse scientifiche e tecnologiche, di risorse digitali che, come abbiamo sopra tentato di argomentare, normalmente sprofondano il proprio ripetersi quotidiano in milioni di gesti inutili senza attivare altro che una memoria a breve termine e così candidando qualsiasi opera prodotta, in qualsiasi disciplina artistica, all’oblio quasi istantaneo.

Non c’è dubbio che la diffusione sempre più estesa dell’Intelligenza Artificiale comporterà, in un futuro neanche troppo remoto, sensibili vantaggi per gli esseri umani, a partire – come molti argomentano, e sperano – dalla prassi ospedaliera e sanitaria. Molti, invece, trovano spaventoso lo scenario che ci attende sotto il profilo del vivere quotidiano, proprio perché la prospettiva della delega operativa dei gesti e dei pensieri a delle macchine, evocando romanzi e fantasie che da centinaia di anni colpiscono l’immaginario comune, sembra dar corpo a visioni sinistre (o distopiche, come va di moda dire ultimamente) di un futuro di schiavitù.

Ma cerchiamo di vedere come l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale stia già, e sempre più farà, modificando la prassi del lavoro artistico e dei vari settori dove la creatività svolge un ruolo centrale, come il giornalismo, la pubblicità, il design. La produzione artistica che si è vista finora è abbastanza sconfortante: lavori di una perfezione formale totale, colori al di là del pensabile, composizioni di enorme precisione, uso del tridimensionale sbalorditivo, ma (terminati gli aggettivi) quello che rimane è una diffusa sensazione di piattezza, di inutilità, di gioco fine a sé stesso, privo di una finalità. Insomma, l’espressione di un pensiero al quale manca l’elemento centrale: l’emotività.

Sempre Byung-chul Han, nel saggio già citato:

«A partire dal suo livello più profondo, il pensiero è un processo decisamente analogico. Prima che esso colga il mondo, è il mondo a toccarlo, a commuoverlo. L’aspetto emotivo è essenziale per il pensiero umano. La prima immagine di pensiero è la pelle d’oca. Proprio per questo l’intelligenza artificiale non può pensare, perché non le viene la pelle d’oca. Le manca la dimensione affettiva e analogica, quel senso di profonda commozione che dati e informazioni non riescono a portare con sé»[5].

Ma l’arte non deve essere perfetta, così come la bellezza non deve essere assoluta, così come il pensiero retrostante ad un’intuizione e alla successiva elaborazione deve nascere da una profonda commozione, un elemento vitale che si è messo in moto per vie sconosciute e per chissà quali motivi chissà quando, una forza interna che esige trasformazione.

E se ci ricordiamo, come argomentato all’inizio di questa trattazione, che l’obiettivo dichiarato degli alieni di Invasione degli Ultracorpi era quello di far progressivamente perdere all’umanità intera tutte le emozioni e il senso di individualità per creare un mondo semplicistico e perfetto…allora vuol dire che il non-mondo più che inevitabilmente ospitarci ci sta letteralmente fagocitando.

In altre parole, questo vuol dire anche che dobbiamo resistere, ottenere da questo piano dell’esperienza creativa un significato che riesca ad utilizzare le tecnologie e la mentalità digitale che sta avanzando, pur essendo semplicemente il riflesso di una rassegnazione di fondo all’effimero, lavorando sulla memoria in un senso differente.

Il fotografo modenese Franco Vaccari fin dall’inizio degli anni 70 lavora sul concetto di “tempo reale” stabilendo che le esposizioni in tempo reale si distinguono dagli happening e dalle performance per una differenza di struttura. Le prime, infatti, hanno come elemento caratterizzante la possibilità di retroazione e cioè del feed-back. Dunque, l’ambiente non è lo “spazio dell’esposizione” e nemmeno “dell’azione” stricto sensu, al contrario è “spazio della relazione”; l’opera non è un “dato progettato dall’artista”, al contrario è un “processo innescato dall’artista”. E questa semplice idea è il detonare per ottenere quanto si vuole come risposta da parte del pubblico, anche da parte di un pubblico inizialmente affatto interessato alla prospettiva di lasciarsi coinvolgere da un’iniziativa del genere. L’esempio più importante arriva con Esposizione in tempo reale n. 4. Lascia su queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio, sala personale al Padiglione Italia della 36ª Biennale di Venezia del 1972, che consiste nella esposizione di una cabina Photomatic (una di quelle cabine per fototessere che si trovano ancora oggi nelle grandi città) ed una scritta in quattro lingue che incitava il visitatore a lasciare una traccia fotografica del proprio passaggio.

«Io mi sono limitato ad innescare il processo facendo la prima photostrip, il giorno dell’inaugurazione; poi non sono più intervenuto. Alla fine dell’esposizione le strip accumulate erano oltre 6000».

(Franco Vaccari, 2007).

Come scrive Renato Barilli nell’introduzione al libro che segue l’Esposizione, era «l’instaurarsi di una ben regolata dialettica tra programmazione e caso, calcolo e alea, intervento selettivo dell’artista e criterio democratico di lasciar fare agli altri». Soprattutto, l’azione-evento di Franco Vaccari demolisce lo status della fotografia come “mimesi”, “rappresentazione”, per ripristinarne criticamente la natura di “frammento di una esperienza”, “traccia di un accadimento”[6].

Qualcosa di memorabile, infatti, proprio per la propria natura di esperienza di protagonismo concessa a tutti i passanti e visitatori. Esperienza effimera nello svolgimento, ma indelebile come una vera testimonianza, che ognuno dei partecipanti ha conservato nel tempo come un momento di appropriazione del reale e come elemento di narrazione futura.

Mi sembra che la cosa più importante di questo discorso sia in definitiva la prima affermazione: e cioè il lavoro vuole creare uno “spazio della relazione”; l’opera non è un “dato progettato dall’artista”, al contrario è un “processo innescato dall’artista”.

In pratica tutto il senso che emerge da un’operazione del genere (e che, sia ben chiaro, è in realtà presente in molte altre installazioni e contaminazioni realizzate nell’esperienza artistica anche più recente) si rifà alla necessità sopra evidenziata di creare un ambito analogico, che provenga da un’idea analogica, frutto di una riflessione esistenziale improntata a questa dinamica, trasportandolo in una realtà digitale, favorendo così il passaggio esperienziale dalla memoria a breve termine in quella a lungo termine, paradossalmente traendo vantaggio proprio dall’inevitabilità tecnica della autoeliminazione delle immagini non più noncurante e automatica ma trasformata in cosciente e meditata eliminazione del superfluo.

Processo che, andrebbe traslato in una forma di coinvolgimento operativo e concettuale di attori anche casuali, partecipanti, visitatori, studenti, interessati all’azione artistica attraverso lo stabilirsi di uno spazio relazionale intenso e inclusivo, fatto più ancora di prossimità e di esperienza piuttosto che di spiegazioni e immersione teorica.

Prendo ad esempio il grande successo di pubblico e le reazioni entusiastiche che hanno suscitato due mostre recentemente tenute a Palazzo Strozzi, a Firenze.

Quella di Olafur Eliasson che (non dimentichiamolo) lavora in uno studio multifunzionale con un team di oltre 70 creativi tra architetti, ricercatori, artigiani, storici dell’arte e molte altre figure professionali che contribuiscono a realizzare le sue opere, ed è uno degli artisti contemporanei effettivamente più interessati ad intrattenere un rapporto con gli spazi pubblici piuttosto che con le gallerie, evidenziando quindi il ruolo del visitatore a cui è richiesta una partecipazione attiva per essere parte integrante dell’esperienza artistica e per riflettere così sul nostro modo di relazionarci con l’ambiente e con il mondo attorno a noi. Una sua opera molto famosa è The weather project, realizzata nel 2003 alla Tate Modern dove ha ricreato un sole artificiale, invitando le persone a riflettere sul loro rapporto con il sole e con gli elementi naturali. Nel 2016 alla reggia di Versailles ha creato Waterfall e anche in questo caso l’opera costringeva lo spettatore a riflettere sui cambiamenti a cui stiamo costringendo l’ambiente con le nostre scelte.

La mostra di Firenze, invece, articolata su tutti gli ambienti rinascimentali, dal cortile al Piano Nobile alla Strozzina, creava un percorso coinvolgente tra nuove installazioni e opere storiche che utilizzavano elementi come il colore, l’acqua e la luce per creare un’interazione con nostri sensi e lo spazio rinascimentale. Il contesto architettonico, storico e simbolico del palazzo viene così ripensato esaltando il ruolo del pubblico come parte integrante delle opere. Soprattutto quelle dove entra in gioco la percezione, alterata da specchi concavi, o la realtà virtuale osservata con strumenti tridimensionali.

L’entusiasmo degli spettatori che si sentivano parte attiva dei lavori, vedendosi riflessi negli specchi, che dirigevano i flussi di luce modificando le proprie percezioni del reale, e appropriandosi in qualche modo degli spazi espositivi con i giochi delle proporzioni alterate, mi ha fatto riflettere su quanto una dimensione di divertimento coniugato ad una sorta di messa in scena spettacolare, seppur animata da presupposti scientifici, mettendo lo spettatore (“l’utente finale”) al centro dell’avvenimento, sia un possibile modo per coniugare tutte le risorse digitali canalizzandole in un flusso informativo magari non del tutto comprensibile ma “attivo”.

Nella mostra di Anish Kapoor (tuttora in corso):

«l’irreale (unreal) si mescola con l’inverosimile (untrue), trasformando o negando la comune percezione della realtà. Ci invita a esplorare un mondo in cui i confini tra vero e falso si dissolvono, aprendo le porte alla dimensione dell’impossibile. Le sue opere uniscono spazi vuoti e pieni, superfici assorbenti e riflettenti, forme geometriche e biomorfe. In un mondo in cui la realtà sembra sempre più sfuggente e manipolabile, Anish Kapoor ci sfida a cercare la verità oltre le apparenze, invitandoci a esplorare il territorio dell’inverosimile e dell’irreale, untrue e unreal»[7].

E il senso della partecipazione si riafferma anche attraverso l’espediente del Kit Famiglie, strumento che ha la forma di una mappa con cui esplorare le sale della mostra e scoprire le opere divertendosi con attività da fare di fronte alle sculture. Il Kit suggerisce un percorso tra le opere e i materiali, attraverso un viaggio che inizia con il Vagone di cera rossa (Svayambhu) e arriva fino alla Stanza bianca che contiene il vuoto (Void Pavilion VII), lo spazio appositamente costruito per il cortile di Palazzo Strozzi.

La fila che si è formata davanti a Palazzo Strozzi per giorni interi, le aspettative della gente, e la quantità di commenti positivi ascoltati dopo l’esperienza (soprattutto considerando che una altissima percentuale dei visitatori dichiarava di non essersi mai interessata all’arte e di non frequentare minimamente gallerie e musei) lasciano riflettere. Si può effettivamente pensare che con modalità espositive di questo tipo sia forse possibile aggirare il cortocircuito storico, tecnologico, e culturale che si è andato nel tempo cristallizzando tra il principio fondante dell’analogico, che (come abbiamo tentato di argomentare, si riferisce non solo all’immagine ma esprime una forte natura esistenziale ed è allo stesso tempo informato di una dimensione estetica e neurologica, nonché di un principio relativo ad una condizione di “continuità”) e la realtà digitale, espressione che deriva dal termine inglese digit (cifra) e allude a variabili “discrete”, nel senso di grandezze che procedono a salti per numeri finiti di valori. Ma è opportuno ricordare che, oltre al contesto inerente alla memoria, alle arti e all’immaginario, siamo alle prese con una disquisizione filosofica che riguarda una problematica tra le più antiche del pensiero umano.

Una chiusura adeguata, ritornando alla considerazione iniziale che riguardava la fotografia come testimonianza memorabile, ed emblema della memoria a lungo termine in quanto analogica e rappresentazione del lutto, ricordo immortale dei morti, viene da Roland Barthes.

«La fotografia è sovversiva non quando spaventa, sconvolge o stigmatizza, ma quando induce a pensare. La differenza tra fotografia e pittura sta nel “referente”. Il referente fotografico è la cosa necessariamente reale che è stata posta dinanzi all’obiettivo, senza di cui non vi sarebbe fotografia alcuna. […] Ogni fotografia è un certificato di presenza»[8].

Il nostro cervello, attraverso la memoria, accetta o rifiuta il ricordo, si pone in ascolto di qualcosa di lontano. Ma gli stati emotivi che vengono ricondotti al centro del pensiero transitando attraverso le emozioni e i ricordi fermano l’essere umano nella sua esperienza, che così dal presente si affaccia al passato e guarda appena di sfuggita le possibilità future.

Invece l’impatto che i media digitali e la tecnologia ottengono sul nostro cervello rispetto ad aree cerebrali coinvolte nei processi di attenzione, linguaggio e prestazioni cognitive secondo articoli apparsi recentemente su riviste del settore neuroscientifico, attesta come la tecnologia sia in grado di modificare stili di pensiero, abitudini e stili comunicativi, e lo faccia in modo intenso e crescente, facendo apparire e scomparire di continuo stati emotivi in questo senso “mobili”, orientati esclusivamente al futuro.

Ma l’immaginario creativo e il lavoro artistico non possono evitare il dialogo tra le due forze. Passato, presente, futuro, memoria, oblio o dimenticanza, sono e devono rimanere chiavi di volta di un pensiero non dimensionale, non caratteristico di un unico filone, ma proiettato verso orizzonti di senso in perenne movimento.

Marco Bucchieri

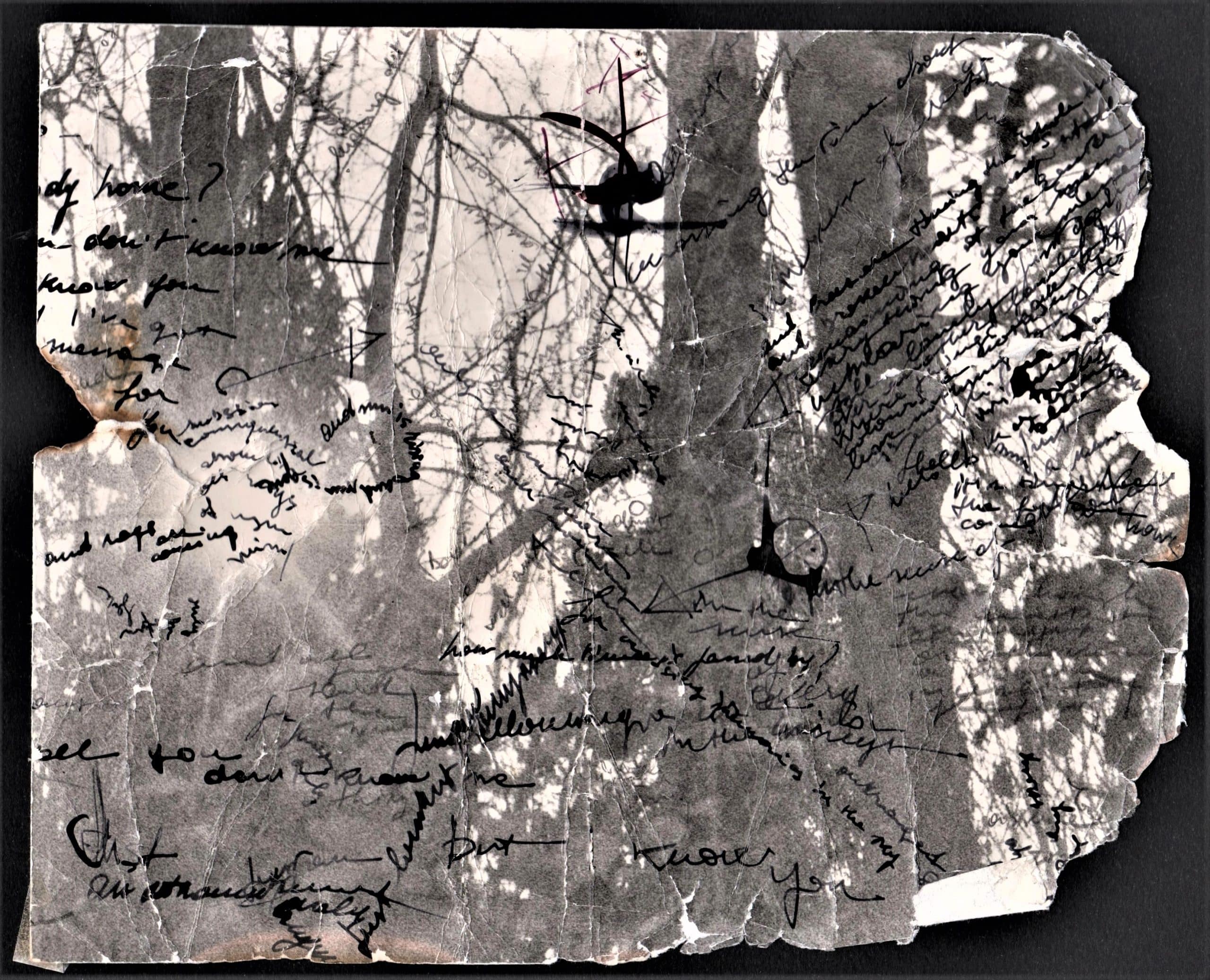

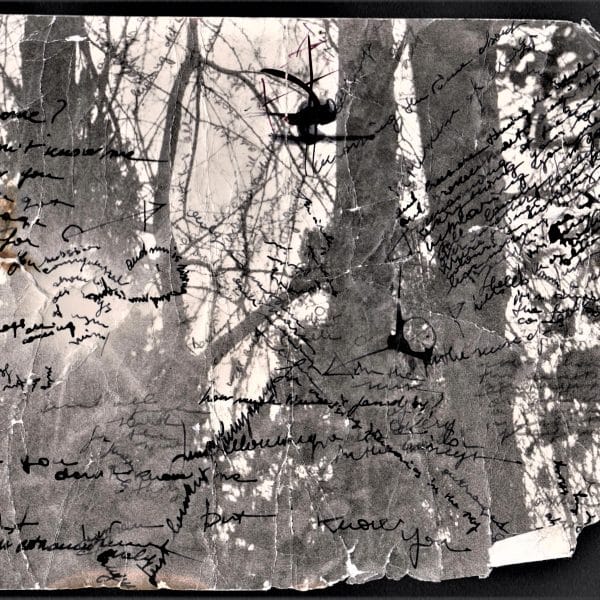

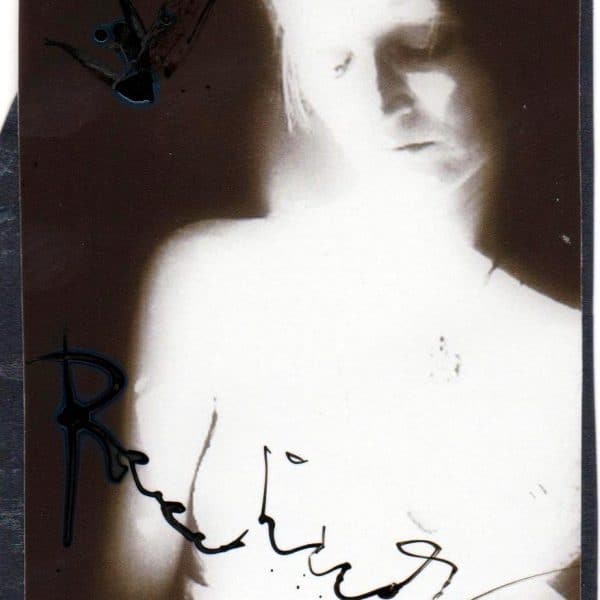

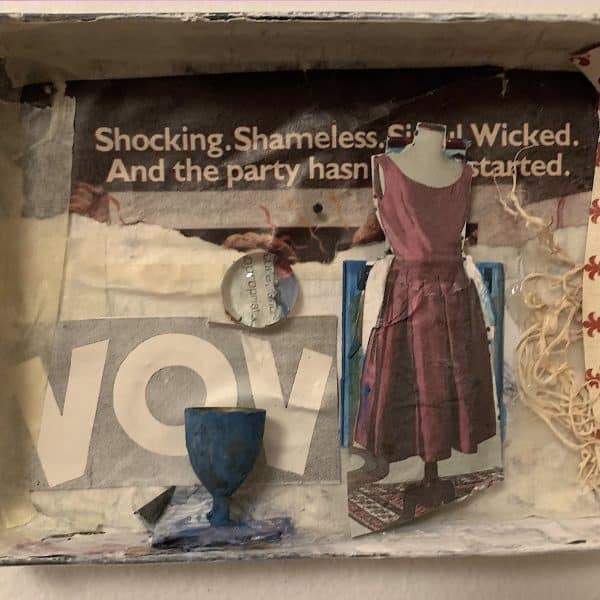

Gallery fotografica

Considerando la tematica affrontata nell’articolo, e il contenuto fortemente orientato al recupero emotivo che l’immagine analogica consente, oltre che ai vari riferimenti filosofici e artistici accennati, ho scelto alcune foto appartenenti alla serie : “Lesioni Permanenti 84/24” che contiene molti dei lavori più rappresentativi del mio percorso artistico e intellettuale di un periodo di oltre 40 anni. Le modalità costruttive e la realizzazione seguono diverse tecniche, utilizzando strappi, interventi manuali e scritture su foto e vari materiali e, di frequente, inserendo l’oggetto in scatole , in maniera da dipanare proprio quell’aggregazione di segni scaturiti dal passaggio del tempo e della memoria che gli oggetti in questione narrano, sempre collegati al principio diaristico di una specie di album di famiglia strapazzato dagli anni, ma conservato in un ideale cassetto.