«Un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, in cui il suono e la luce raccontano la storia dell’Universo»: SoniCosmos è la traduzione in suono – in gergo “sonificazione” – dei dati raccolti dal Very Large Telescope, il più grande sistema di telescopi sul pianeta. È il risultato di un progetto di ricerca che ha unito artisti e scienziati, con la partecipazione dell’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica e del LIM – Laboratorio di Informatica Musicale dell’Università degli Studi di Milano. Abbiamo intervistato Sandro Bardelli, Claudia Ferretti, Giorgio Presti e Maurizio Rinaldi, gli autori del progetto.

Alessandro Mondini: C’era una volta un astrofisico e tre sound artist. Insieme, nel 2021, hanno creato il progetto SoniCosmos, «un viaggio nel cosmo narrato dal suono»; una conferenza e un’installazione immersiva, che nei suoi allestimenti più recenti si è espressa anche grazie al lavoro di un light artist. Il risultato è un melting pot di esperienze eterogenee, una Babele di scienziati e di artisti, in cui la ricerca prevale sulle differenze di ordine accademico. Come siete riusciti a creare questo terreno comune?

Giorgio Presti: È nato in modo spontaneo. Nessuno di noi quattro vive personalmente la dicotomia tra arte e scienza. Molti, invece, continuano a esserne succubi. Per certi versi, è una Babele paradossale: nel proprio lavoro, artisti e scienziati si impegnano a dare una spiegazione alle cose, ma tra di loro c’è ancora una certa freddezza. Qualcosa li separa, e ha effetto soprattutto sulle piccole comunità. Al contrario, se ti affacci sui grandi centri di ricerca, ti accorgerai che le opportunità di contaminazione diventano maggiori. Penso al CERN di Ginevra, il laboratorio di fisica delle particelle più importante al mondo, attorno al quale gravita fin dagli anni Settanta un ecosistema di artisti. Oggi ha un suo programma di residenze artistiche e di art commissions, organizza mostre temporanee e summit annuali in cui si parla di arte, scienza, filosofia e letteratura. Lo stesso vale storicamente per lo Xerox PARC e i Bell Labs negli Stati Uniti, due laboratori pionieristici in ambito informatico, famosi oltretutto per aver trasformato gli ingegneri in artisti e viceversa.

AM: Chi era scienziato è diventato artista, chi era artista è diventato scienziato. Immagino sia inutile chiedervi chi dei due ha fatto il primo passo.

Sandro Bardelli: Il primo passo l’ha fatto Claudia.

Claudia Ferretti: Avevo questa idea di mischiare la musica e le stelle. Mi serviva però un piccolo dataset da far entrare nei moduli del sintetizzatore. Avendo fatto lo scientifico, mi sono ricordata di una mia compagna, Laura Schreiber, che dopo il liceo si è laureata in astronomia all’Università di Bologna. Così le ho scritto – era il 2019, un sacco di tempo fa – ed è grazie a lei che ho conosciuto Sandro. Subito mi ha mandato un po’ di cose, tra cui questa tabella immensa, con i dati di 20.000 galassie. Quando l’ho vista ho pensato a Maurizio.

[ Maurizio Rinaldi: Erano anni che immaginavo di fare un progetto del genere. ]

CF: Perciò sono andata da lui con la prima pagina stampata, ne abbiamo parlato e insieme abbiamo deciso di coinvolgere anche Giorgio.

SB: La proposta di Claudia, nel mio caso, è arrivata in un momento in cui ero già sensibile alle sonificazioni. Su Internet avevo trovato un progetto analogo riguardante il cambiamento climatico. Il dataset di partenza comprendeva dati sull’incremento delle temperature, degli eventi atmosferici e dell’inquinamento da CO₂. Dopo che lo ascoltai ero terrorizzato. La gente è abituata a vedere questi dati spalmati su dei piani cartesiani – di solito c’è una linea che cresce nel tempo, che a un certo punto impenna in maniera vertiginosa –; sono grafici che ti lasciano però abbastanza indifferente. Con le sonificazioni succede qualcosa di diverso. Gli stessi dati, ad esempio, cominci a sentirli emotivamente.

AM: Quali informazioni conteneva il dataset che ha ricevuto Claudia?

SB: Anni prima, avevo trascorso un mese nel deserto di Atacama, nel Cile settentrionale, dove si trova il Very Large Telescope, attualmente il più grande sistema di telescopi sul pianeta. Ero parte di un team di ricercatori internazionale, allora composto da una cinquantina di scienziati provenienti dai sedici Paesi aderenti all’ESO, l’European Southern Observatory. In circa 600 ore di lavoro – passate, tra l’altro, a osservare solamente una piccola percentuale di cielo – siamo riusciti a raccogliere gli spettri luminosi di oltre 20.000 galassie. I dati ottenuti sono stati poi diffusi in un dataset chiamato zCOSMOS, la stessa tabella che nel 2019 ho inviato a Claudia. Gli spettri luminosi delle galassie possono rivelarci parecchie informazioni su di esse. Possiamo dedurne la velocità a cui si spostano, stabilire se si avvicinano o si allontanano da noi e perciò il loro lookback time, un parametro che ci comunica quanto sono distanti dalla Terra. Ma non solo. Riusciamo a stimarne la massa, la composizione chimica e quante stelle contiene ciascuna galassia – la quantità è proporzionale alla sua luminosità –. Inoltre, possiamo determinare la star formation rate, un dato piuttosto significativo per noi scienziati, poiché da esso ricaviamo l’età di una galassia. Sono tutte cose che capiamo osservando il loro colore. Dalla luce, noi estraiamo queste informazioni.

AM: Mi sembra ci sia una sottile somiglianza con il lavoro di un medico.

GP: Sì, solo che il paziente è morto qualche miliardo di anni fa.

AM: Trasformare gli zCOSMOS in una sonificazione vi ha aiutato a riconoscere dei nuovi pattern, delle sequenze o dei ritmi sufficienti a capire qualcosa in più sul comportamento delle galassie? Che carattere hanno?

GP: Non abbiamo notato niente che non fosse già noto in letteratura scientifica. Se ascolti la sonificazione, ci sono dei momenti in cui non si sente nulla. Sono vuoti cosmici che realmente esistono. Riesci a percepirne la posizione nell’immagine stereofonica della composizione. In certe sequenze, le stelle sembrano spinte tutte a sinistra, quasi come se a destra, insieme al silenzio, crescesse una bolla di vuoto. Ed è l’universo che ha orchestrato le cose in questo modo, non dipende da noi.

MR: Il nostro è un viaggio indietro nel tempo. Comincia dalla vecchiaia, cioè da un Universo che si sta lentamente spegnendo. Più ci avviciniamo alla sua adolescenza, più i suoni si intensificano. I vuoti si alternano a picchi di densità, finché – verso la fine – non avvertiamo un culmine di violenza e di potenza, lo stesso con cui l’Universo si è espresso 7 miliardi di anni fa, quando le galassie producevano molte più stelle. A questo punto, analizzando la composizione, potremmo vederci una forma a tre sezioni, ma si tratta comunque di qualcosa che abbiamo ottenuto. Non siamo stati noi a crearla.

GP: Una serendipità che ci è piaciuta particolarmente, che ha dato un non so che di musicale alla composizione, riguarda la galassia più massiva e la sua icona sonora. Alla fine del tempo, se ci fai caso, si sente questo «tum!». È abbastanza forte. A noi ha ricordato il suono di un timpano, come se si trovasse lì apposta per chiudere la composizione; ma anche in questo caso si tratta di coincidenza.

AM: Per poter ascoltare questa composizione, avete dovuto prima costruire uno strumento per l’Universo, che rispetto alla musica che abbiamo sentito ne è l’autore. Chi è l’esecutore?

MR: Si chiama SuperCollider. È un linguaggio di programmazione che permette di gestire interi dataset e tradurli in suono. In pratica, abbiamo associato ai parametri dello zCOSMOS i quattro parametri del suono, che sarebbero il timbro, la frequenza, la durata e l’intensità; mentre ai dati sulla posizione delle galassie nel cielo – come anticipava Giorgio – abbiamo assegnato come loro reciproco l’immagine stereofonica della composizione. Questa tecnica si chiama parameter mapping: consente di elaborare tutte le righe del dataset in tempo reale, evitando, nel nostro caso, la necessità di comporre manualmente i suoni di tutte le 20.000 galassie.

GP: SuperCollider poteva anche non avere niente di interessante da suonare. Ciononostante, lo strumento che gli abbiamo costruito è stato confezionato su misura per lui. Sapevamo chi era l’esecutore, e tra tutte le scelte possibili lo abbiamo indirizzato su quelle migliori.

AM: SoniCosmos esordisce inizialmente come conferenza itinerante, trovando il suo primo habitat non negli spazi dell’arte, ma perlopiù nei festival della scienza, nei planetari e nelle università. Soltanto in un secondo momento, con l’ingresso nel team di un light artist, il progetto si è trasformato in un’installazione. Che cosa vi ha motivato a seguire questo cambiamento?

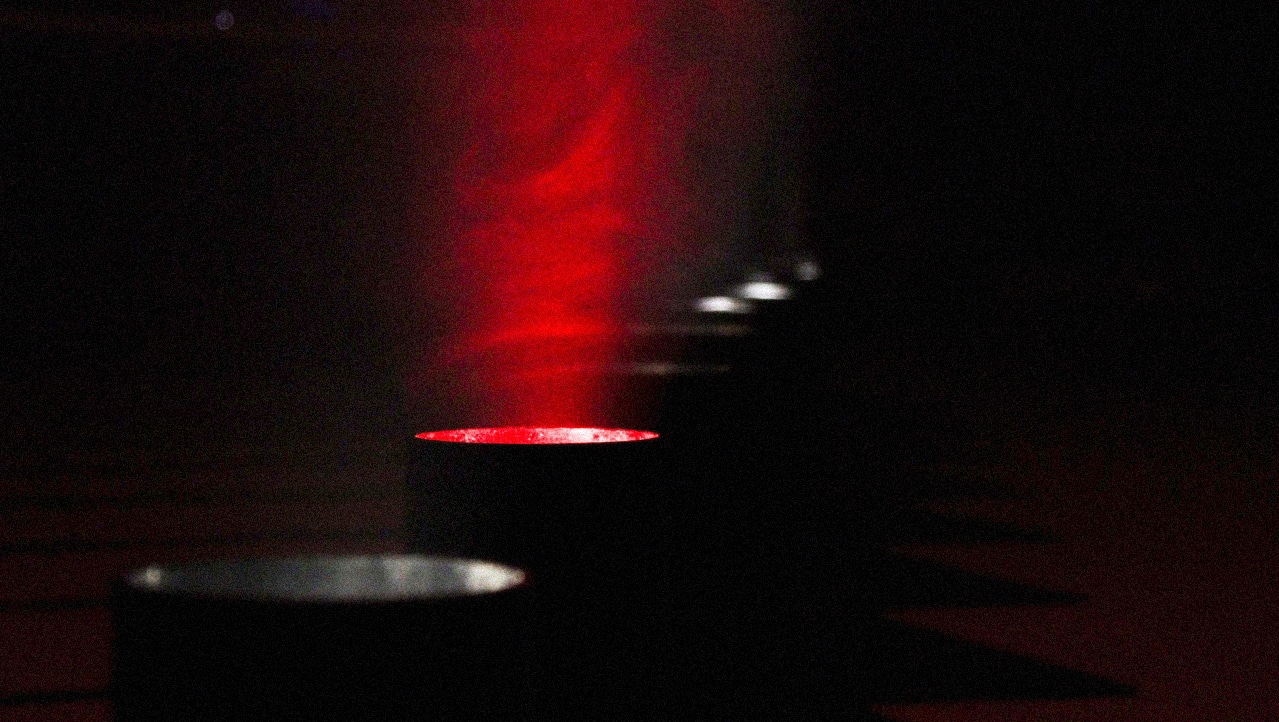

CF: Ci chiedevamo proprio come poter arrivare alle gallerie e ai musei d’arte. Magari attraverso un video – pensavamo –; con degli schermi led, oppure con delle proiezioni. Poi succede che nel 2022, in occasione della prima edizione di RAAA Performing Arts Festivals, Progetto BAO ci propone di collaborare con un light artist, Stefano Mazzanti, anche lui, come Maurizio, docente in Accademia SantaGiulia. L’idea era quella di trasformare SoniCosmos in un’installazione immersiva e multisensoriale, da allestire durante il festival negli spazi di Bunkervik, a Brescia. Ci è sembrata un’occasione interessante, perciò abbiamo iniziato a lavorarci; ma purtroppo, per ragioni indipendenti da RAAA, l’evento è stato cancellato pochi giorni prima della sua presentazione, nonché rimandato alla sua edizione successiva, nel 2023. Nel frattempo abbiamo però continuato a collaborare con Stefano, e siamo felici che sia diventato parte di SoniCosmos. L’ultimo allestimento risale allo scorso dicembre, sempre a Brescia – stavolta al Teatro Borsoni –, in occasione di DUENDE, un festival di arte e nuove tecnologie prodotto dal Centro Teatrale Bresciano.

Alessandro Mondini

(Studente, Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia)

Sandro Bardelli è astronomo presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica. La sua ricerca riguarda la Cosmologia, l’evoluzione delle galassie, la struttura su larga scala dell’Universo, lo studio della materia ed energia oscura. Dal 2014 è coordinatore per le attività divulgative e didattiche per l’INAF-OAS di Bologna.

Claudia Ferretti è sensorialista, songwriter e sound artist. È docente di Analisi Sensoriale e di Sound Storytelling presso università, scuole e aziende. Porta le sue composizioni in Europa e collabora con artisti visivi presso enti e gallerie. Attraverso soundwalk, stimola all’ascolto consapevole del paesaggio sonoro.

Giorgio Presti è docente nel Dipartimento di Informatica dell’Università degli studi di Milano, dove è anche ricercatore nel Laboratorio di Informatica Musicale. Musicista, sound designer e sound artist, da sempre affascinato dalla musicalità del rumore, è autore di installazioni multimediali interattive e performance elettroacustiche.

Maurizio Rinaldi è chitarrista, compositore e performer di musica elettronica. Nelle sue attività artistiche e didattiche si occupa di ricerca e sperimentazione nell’ambito dei linguaggi musicali contemporanei mediati dalla tecnologia. È docente nel Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia.

Stefano Mazzanti è artista visivo e lighting designer. In ambito artistico, ha realizzato numerose installazioni presentate in mostre collettive in Italia e all’estero. Collabora con registi, coreografi e musicisti e ha all’attivo numerosi spettacoli di teatro, danza e opera lirica. È docente nel Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate dell’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia.