Abstract

Il lavoro artistico, nella sua dinamica tra identità e alterità, ha profondamente a che fare con la dimensione corporea e integrale della persona e diviene, quindi, esperienza. È possibile fare autentica esperienza artistica nel Metaverso, sia esso considerato ambiente reale o virtuale?

The artistic work (dynamically considered between identity and otherness) is deeply connected with the integral and corporal dimension and therefore becomes experience. Is it possible to live an authentic and artistic experience in the Metaverse, be it considered real and virtual environment?

Nel Crepuscolo degli idoli, opera di “fisiologizzazione” del suo pensiero, Nietzsche, non senza la caustica sagacia che lo contraddistingueva, aveva avuto modo di sottolineare che ogni discorso sul bello altro non fosse che un discorso sul soggetto. La retorica del bello era la strategia, a suo giudizio, attraverso la quale il soggetto si poneva come misura della perfezione, attivando quel processo peculiarmente narcisista di rispecchiamento nelle cose e di rinvenimento del sé nelle cose. Così ogni discorso sulla bellezza diventava una narrazione autoreferenziale e non troppo velata del delirio di onnipotenza[1].

Lo stesso riguardava la bruttezza. Quest’ultima non era da intendersi come assenza di bellezza, ma come assenza del soggetto. Basti pensare a certa enfasi per il gusto della bruttezza di futurismo e dadaismo, funzionale alla decostruzione dell’idea “metafisica” della bellezza, per affermare la propria differenza[2].

Dunque, nel delirio narcisistico di onnipotenza del soggetto, il giudizio estetico sarebbe stato funzionale all’affermazione di un sé ipertrofico e pervasivo. Bellezza e bruttezza, da opposti diventavano sinonimi; diritto e rovescio della medesima medaglia del soggetto dispotico.

Certamente, la tesi nietzschiana interveniva a gamba tesa all’interno del lungo discorso intorno al giudizio estetico connesso a quell’esperienza umana composita che era il “gusto”, che approfondiva l’itinerario di ripensamento di un soggetto “senziente” più che “obbediente”, finalmente liberato dalle certezze estrinseche della metafisica razionale classica[3].

Infatti, nell’esperienza del “sentire della mente” – alias sentimentale – si saldavano due esperienze fondamentali dell’uomo, la riflessione e il patire. Si univano a tal punto che il sentimento poteva essere definito una rielaborazione razionale di vissuti emotivi, pulsionali e istintivi[4]. Ma proprio questa dimensione propriamente umana non era priva di imbarazzi, ponendo il problema concettuale sull’universalità di vissuti così intimi al corpo del soggetto.

Volendo gettare una veloce occhiata sulla riflessione dell’estetica filosofica, la coppia sentimento-gusto segnalava una certa incapacità di riduzione a schemi prefissati, determinati e universalmente condivisi dell’esperienza del bello. E al contempo, registra una sua plausibile condivisibilità sociale. Questo peculiare tipo di esperienza, infatti, sarebbe strettamente soggettiva e, proprio per questo, non comune a tutti gli uomini. Basti pensare all’adagio vernacolare del “non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace”. Al contempo e di contro, in molti casi, il gusto si strutturerebbe in modo comune a più soggetti e diventerebbe una sorta di codice estetico condiviso, come nel caso delle mode[5]. La soluzione andava quindi trovata in una terza via[6].

Fu soprattutto Immanuel Kant nella sua Critica del giudizio del 1790 a individuare una posizione laterale rispetto alle tesi più votate a una interpretazione innatista, opposte alle tesi più marcatamente sensiste, creando una connessione tra gusto e comunicazione immediata del sentimento del bello, priva cioè della mediazione di un concetto. A suo giudizio, ribadendo il primato dell’esperienza pratica, l’universalità sarebbe stata garantita non dalle caratteristiche intrinseche dell’oggetto “bello”, ma dalla comunicazione del sentimento che esso avrebbe permesso.

Dunque, più un’opera d’arte si rendeva capace di comunicare sentimenti e più essa, a giudizio di Kant, avrebbe generato gusto e consenso intorno alla sua “bellezza”. Quest’ultima sarebbe, quindi, sottoposta al regime della comunicazione. Tra l’opera e il soggetto si innescava una sorta di dialogo – quella che potremmo definire una storia e una narrazione biografica – attraverso il quale diveniva possibile la rielaborazione complessa e articolata di elementi razionali ed elementi emotivi, istintivi e razionali[7].

L’intuizione era quanto mai moderna. La bellezza non era una caratteristica metafisica, ma relazionale e comunicativa. Il trascendentale si trovava cioè non nella mente, tanto meno in Mens Dei, ma nella relazione che il soggetto instaurava con l’opera d’arte e nella relazione che i soggetti avevano tra di loro di fronte all’opera d’arte.

Era una dimensione connessa alla vicenda e all’intreccio che si veniva a creare tra le persone umane e diveniva promotrice di narrazione. Aveva un profilo narrativo, inaugurava cioè, per usare termini più contemporanei, una storia di implicazione vicendevole tra le persone, di costruzione di significati.

Ci pare un’intuizione interessante. Ciò, infatti, fa dell’opera d’arte – per parlare nei termini post-strutturalisti di Michel Foucault – una sorta di dispositivo narrativo, che si pone con tutte le sue promesse, talvolta negative talvolta positive, di fronte al soggetto, che è chiamato (“pro-vocato”) a decidersi e a prendere posizione di fronte ad essa, inaugurando una relazione che, a ben vedere, potremmo definire formativa[8]. Un rapporto che non può prescindere dalla corporeità che, con l’esperienza, divengono luoghi di incontro con quell’alterità che è l’opera d’arte.

In questo senso, Nietzsche e Kant, così apparentemente distanti, colgono, a nostro giudizio, l’inevitabilità del rapporto con quella forma di differenza che è costituita dall’opera d’arte e mostrano come l’esperienza della bellezza, anche nelle sue forme deteriori di rispecchiamento narcisistico, vada a interessare e colpire il soggetto in uno dei luoghi più radicali della sua alterità, quello della corporeità, mediante forme di narrazione.

L’esperienza di relazione con l’opera d’arte come “altro” avviene, infatti, a livello delle viscere, nella posizione di quello “splankizomai” greco che indica il ventre delle vittime sacrificali, ma anche la pancia della madre, che con dolore porta alla luce la vita.

Alla luce di questa relazione carnale[9] – se si accentua la dimensione del desiderio, che connota la corporeità – e corporea – se si accentua la dimensione passiva, estatica e eccedente del bisogno, che connota l’esistenza umana[10] – nell’attuale società del Metaverso, assistiamo alla radicale modificazione della relazione tra corpo e opera d’arte e alle forme della costruzione narrativa che si attesta tra le due.

Ciò porta con sé la modificazione radicale delle forme della differenza e dell’alterità che connotano questo rapporto. Non solo il corpo e l’opera d’arte si fondono, come nella Body art, ma si confondono, moltiplicando i piani della realtà all’infinito o sfumandosi in logiche fuzzy e approssimative, perdendo profili e contorni.

Ci pare che il sentiero dell’identità, tanto dell’artista quanto dello spettatore, – che, sebbene narcisistica, anche in Nietzsche rimaneva fortemente ancorata al soggetto – sia oggi interrotto a vantaggio di una predilezione assoluta per l’alterità[11]. L’idolatria dell’originalità, disperato tentativo di ricercare la “novità per la novità”, pare aver interrotto la trama e l’intreccio della narrazione, che necessariamente deve caratterizzare l’esperienza artistica.

Se è vero che alla base della bellezza c’è una relazione formante e formativa, quali possibilità esistono in una realtà in cui l’identità si liquida e in cui i contorni si fanno talmente sfumati da divenire impercettibili? È ancora possibile la bellezza se non sono evidenti i sentieri che collegano l’identità soggettiva alla alterità dell’opera d’arte? E, per paradosso, la stessa bruttezza ha ancora ragione d’esistere nel dispotismo della differenza dell’opera d’arte? Solo lo straniamento e la virtualizzazione della corporeità – quella del Metaverso, per l’appunto – può essere la soluzione a una realtà che ormai appare svuotata del suo valore e del suo significato?

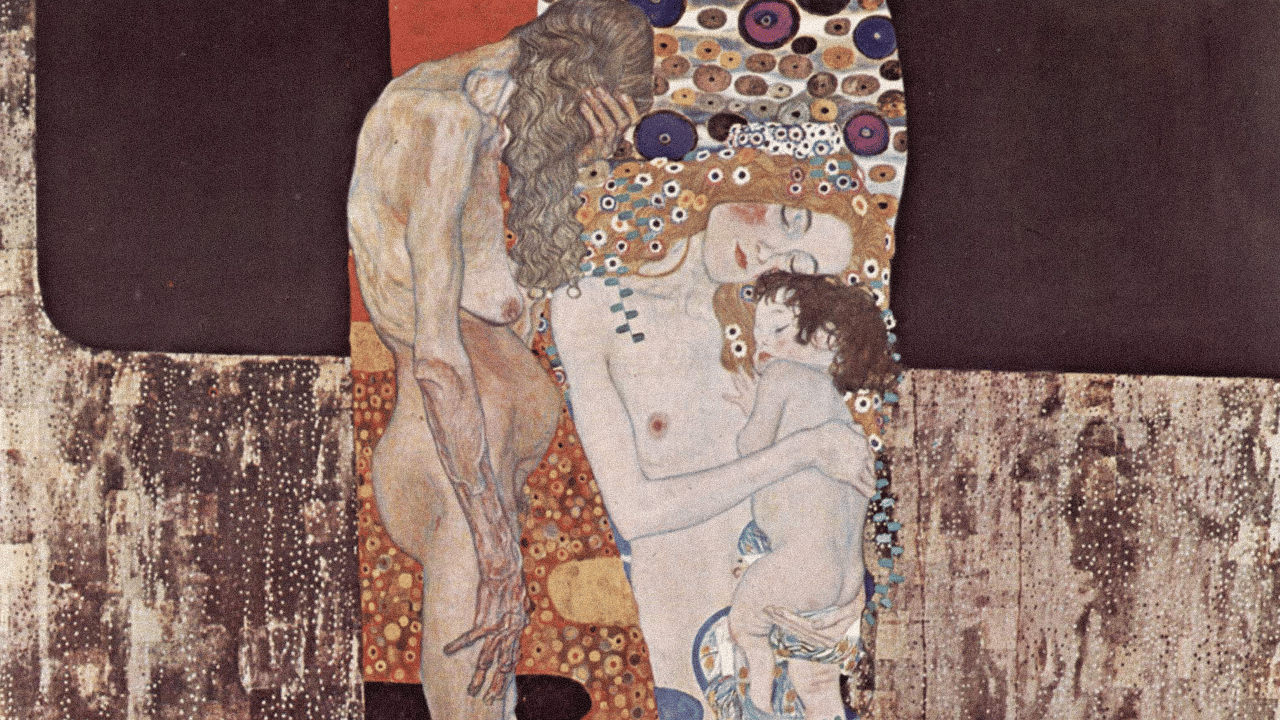

Volendo usare un’immagine pittorica, basti riferirci alla Tre età della donna di Gustave Klimt, efficace icona e exemplum dell’esistenza umana dipinta nel 1905. Il corpo invecchiato di una donna, segnata o deturpata inesorabilmente dalle gravidanze, dal ventre rigonfio ma sterile, vigilante o incombente, svela la fugacità della tenerezza di una giovane madre, che appoggia il suo volto alla testa della figlia. L’ombra oscura che sta alle spalle di una immagine innocente e feconda è senza volto e, per voler ancor di più rendere la tragedia dell’inesorabilità del tempo, con le proprie mani non solo si copre il volto, ma leva la testa e lo sguardo dalla giovinezza. È un’immagine plastica dell’invidia – intesa nel suo senso etimologico di in-videre ovvero incapacità di sostenere l’altrui sguardo nella certezza che l’altro abbia tolto una possibilità – della tarda età adulta, che completa e compendia l’assenza di sguardo della giovinezza che, nonostante la sua generatività, ha comunque gli occhi chiusi.

Ma l’icona artistica estende il suo potere significante e demistificante anche all’esperienza della produzione artistica contemporanea che, con un’immagine profondamente carnale incapace di figurarsi un futuro, priva di sguardo prospettico e ferma in un istantaneo “qui e ora”, non percepisce l’incombenza cieca e inquietante dello sfiorire delle possibilità del corpo.

Il commento pittorico diviene ancora più inquietante se si sostituisce l’alterità del corpo con l’alterità dell’opera d’arte, offrendo un’immagine istantanea ed effimera della bellezza, schiacciata dall’esperienza dello svuotamento dell’opera stessa, che rivela tutta la sua “brutta” caducità.

Non è nostro compito, in questa sede, giudicare e diagnosticare come questo processo di esaltazione dell’alterità a svantaggio dell’identità sia avvenuto e chi siano stati i protagonisti. È piuttosto nostro compito porci dal lato della prognosi, offrendo delle prospettive di apertura, che abbiano il sapore trasformativo della crescita e dello sviluppo.

In altri termini, ci sembra che sia particolarmente importante indicare alcune strade concrete che permettano di riportare l’esperienza artistica al livello dell’identità, liberando il suo potere formante e formativo. Solo a questa condizione è possibile, infatti, il fluire della narrazione di senso che nella relazione con l’opera artistica si può realizzare.

Le molte domande sopra elencate, ci pare possano essere ribaltate in una semplice questione: come è possibile che l’esperienza artistica possa contribuire al compito esistenziale di ogni persona umana, impegnata nel viaggio di “presa di forma” di sé?

In primo luogo, è importante che l’esperienza artistica venga riportata alla dimensione dell’identità, recuperando il suo valore di “disciplina”. La mitologia moderna e contemporanea dell’artista naïf e dannato, privo di qualsivoglia regola, appare come una narrazione romantica e non trova molti riscontri biografici. Anche nelle biografie più accorte, personaggi come Caravaggio, per quanto abbiamo un’esistenza tormentata e per quanto questi tratti biografici traspaiono dalle loro opere, manifestano una ferrea disciplina lavorativa, testimoniata dalla loro significativa produzione[12]. Il lavoro artistico è lavoro a tutti gli effetti. È fatto di dedizione e di applicazione, di studio e di passione[13]. Si tratta di riportare l’esperienza artistica dall’agitazione dell’estro – già evidenziato dal succitato Nietzsche – alla disciplina della forma, recuperando il suo valore di azione libera, responsabile, razionale e intenzionale.

In questo orizzonte l’esperienza artistica è azione di disciplina del sé e solo a questa condizione è in grado di liberare il suo potenziale formativo e formante.

In secondo luogo, è necessario che l’esperienza artistica sia intesa come esperienza integrale e integrante la persona. Ciò significa che non può liquidare la corporeità a vantaggio di un mero approccio concettuale e viceversa. Piuttosto, se essa vuole divenire esperienza di crescita di sé è necessario che sia intesa nella sua dimensione sinestetica, unendo il tutto della persona umana tanto nelle sue facoltà razionali quanto nelle sue passività corporee.

In ultimo, ci pare che l’esperienza artistica debba essere intesa come luogo non tanto di manifestazione del bisogno, in qualunque forma esso si declini, quanto piuttosto si mostri nel suo essere “trasparenza del desiderio”. Quest’ultimo, sebbene sia rivelato dall’esperienza della mancanza tipica del profilo bisognoso del vivere quotidiano, manifesta una frattura e testimonia un’eccedenza. L’agire artistico, infatti, ha il compito di offrirsi nel suo valore di risposta a un’esperienza di senso e di significato che ci precede e ci interpella. Perché possa liberare il suo valore formativo, infatti, l’esperienza artistica si deve declinare nella sua matrice responsoriale e responsiva, nel suo statuto di “attestazione” del senso che ci precede e che si mostra ai nostri sguardi attraverso l’esperienza completamente corporea dell’emozione dello stupore e della meraviglia.

E se lo stupore, come ci ricorda Platone nel Teeteto (155d), è emozione di eccedenza e di superamento (thaumazein), la meraviglia, così come ricordato da Aristotele nella Metafisica è l’atteggiamento dello studioso che con curiosità, pazienza e metodo indaga la realtà, decifrandone i misteri (aporein).

Dunque, non potrà esserci esperienza artistica nel Metaverso dell’identità computazionale e virtualizzata, ammesso che il virtuale sia realmente altra cosa rispetto al reale. Solo nella fatica della presa di forma, consumata nella ricerca della propria identità fatta di corpo e di carne, infatti, si potrà attestare quella relazione dialogica che permetterà all’artista di “in-venire” e “con-vocare” il senso.

Un dialogo fatto di corpo, ma soprattutto di carne.